《工人日报》(2014年03月01日 04版)本报记者 杨登峰 实习生 张起晨 摄影报道

唐车这个具有133年历史的老厂,在中国第一代高铁工人手中又焕发了青春活力。

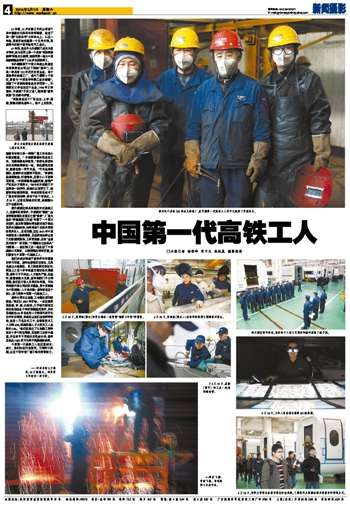

2月25日,张雪松(图左)和李玉璐在一起商量“创新工作室”的前景。

一列动车有5万根线,10万根接头,刘莉莉工作起来一丝不苟。

2月25日,孙斌斌(图左二)在向年轻的焊工讲解技术要点。

2月19日,苏健(图中)和工友一起清洁制动管。

每天例行的早班会,要求每个人对工艺要求和操作流程了然于胸。

2月18日,工作人员在演示高铁3D效果图。

2月18日,清华大学学生在唐车进行社会实践,了解现代大型国企的先进技术和管理方式。

焊花飞溅、青春飞扬,年轻的焊工正在作业。

唐山大地震遗址就是在唐车废墟上建立起来的。

61年前,43岁的铆工孙凤山将自己亲手锻造的毛泽东半身浮雕像,挂在了第一辆“毛泽东号”火车车头上。从这一年起,国家开始实施第一个五年计划,百废待兴的新中国开始走向工业化。

61年后,他的孙女孙斌斌已成长为技术专家,成为世界上第一个具有“国际焊接教师”资格的女教师,她和同事一起为中国高铁制造业培养了500多名国际焊工。

爷孙俩都属于中国北车唐山轨道客车有限责任公司(以下简称“唐车”),这是一家具有133年历史的老企业,是中国最早的铁路工厂,迄今已横跨3个世纪,被誉为“中国机车车辆工业的摇篮”,创造了中国铁路装备业的多项第一。孙斌斌的父亲也在这个企业,1998年父亲退休,孙斌斌“子承父业”,继续着“唐车家族”的光荣与梦想。

“我就是在这个厂区出生、上学、结婚,接触的都是唐车人。初中上的技校,能像爷爷和父亲一样到厂里工作是我小时候的愿望。”孙斌斌很喜欢现在的工作,觉得焊接是种享受,“你用电焊把冷冰冰的钢铁焊接在一起,焊出漂亮的波纹,就像在做一件艺术品。”艺术品是美丽的,但制作的过程却不轻松。“焊接现场烟雾缭绕,环境嘈杂,还要小心不被焊花烫着,一年四季都得全副武装,捂得严严实实分不清男女。”如今的孙斌斌已不在焊接一线劳作,但她比以前更忙了。她曾被派往德国深造,学成归国后成为了厂里的培训老师,奔走于各个培训点。2月25日,记者见到她的时候,她刚刚从辽宁出差归来。

像孙斌斌这样具有高技术的高铁工人,在唐车还有很多。孙斌斌的“偶像”、全国劳模张雪松目前正忙着“搬家”,厂里为他的“劳模创新工作室”开辟了一个更大的空间,他正筹划着如何在新的地方做出更多的创新成果、如何将自己的技术传授给更多的人。还有苏健,这位2013年中国年度经济人物获得者,正在研究如何让自己的数据更精准、工序更完善,还有“全国技术能手”李玉璐、“巾帼建功立业标兵”刘莉莉……他们和工友一起见证了中国高铁从无到有、从弱到强的艰辛历程,他们被誉为中国第一代高铁工人。

他们的成功得益于唐车多年来营造的学习环境。唐车也曾经历过低谷,尤其是唐山大地震后,员工和家属死伤过半,再加上之后十多年轨道交通市场发展缓慢,唐车日子不好过,人才流失严重。近些年,随着铁路大发展,唐车和西门子公司联姻,他们这才驶入发展的快车道。可如何突破外国公司的技术壁垒,变中国制造为中国创造?人才是关键!唐车抓住这个核心,努力培养中国第一代高铁工人。

唐车公司文化总监、工会副主席刘世俊说:“我们从2007年开始,一直在倡导现场教、学、练、比活动,几乎每天都有这样的活动在各个车间和班组间展开,并先后选拔出60多名优秀人才到国外进行长达半年的培训,学成后让他们当老师带徒弟,在近1万名正式工中,各等级技术工人占到63%,而高技能人才占技术工人总数的52%。”他们还建立了从初级工到专家的十多个岗位等级,拓宽职工的晋升通道,并且给予不同档次的现金补助,每年还拿出1000多万元用于奖励创新成果。

中国第一代高铁工人在这里成长、成才,他们站在行业前列,引领时代风潮,让这个百年老厂重又焕发青春活力。

链接:http://media.workercn.cn/sites/media/grrb/2014_03/01/GR0401.htm